退職一時金制度(個別財務諸表における当面の取扱い)2年目の会計処理

ここでは、平成24年改正「退職給付に関する会計基準」の「個別財務諸表における当面の取扱い」の退職一時金制度の1年目の会計処理に続いて、2年目の会計処理を具体的な数値を用いて解説します。なお、計算の前提は以下の通りで、1年目から変わっていません。

- A社は非積立型の退職一時金制度を採用している。

- 数理計算上の差異は発生年度の翌期から定率法(5年、償却率0.369)で費用処理する。

- 過去勤務費用は発生年度別に10年間にわたり定額法で費用処理する。

- 税効果については、その他の包括利益(退職給付に係る調整額)に関連するものだけを示す。法定実効税率は40%、繰延税金資産の回収可能性は常にあるものとする。

- ワークシート上で用いる記号は次の通りである。

S=勤務費用、I=利息費用、R=期待運用収益

PSC=過去勤務費用の発生額、AGL=数理計算上の差異の発生額

A=過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理額

P=年金または退職金支払額、C=掛金拠出額

x2年度の会計処理

A社のx2年度の退職一時金制度に関する内容は以下の通りです。

- 期首時点(x2年4月1日)の退職給付債務は2,200。

- 当期の勤務費用は120、利息費用は88(割引率は4.0%)であった。

- 当期の退職給付支払額は70であった。

- x2年4月1日時点で給付水準の引上げを行い、過去勤務費用300が発生し、退職給付債務が同額増加した。

- 期末(x3年3月31日)の退職給付債務は2,700と計算された。

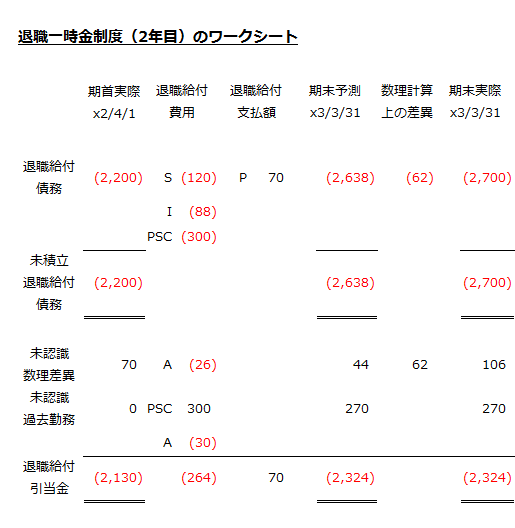

x2年度のA社の退職一時金制度に関するワークシートを作成すると以下のようになります。

- 「退職給付費用」の「S」には、勤務費用120が入ります。

- 「退職給付費用」の「I」には、期首退職給付債務に割引率を乗じた利息費用88が入ります。

利息費用=2,200×4.0% - 当期首に過去勤務費用300が発生しているので、1年目の費用処理額は10年の定額法で計算された30となります。

費用処理額=300/10年=30

「退職給付費用」の「PSC」には、過去勤務費用の発生額300が入ります。また、「A」には当期費用処理額30が入ります。 - x1年度に発生した未認識数理計算上の差異70を定率法(0.369)で費用処理した26が退職給付費用となります。

- 「退職給付支払額」の「P」には、当期の退職金支給額70が入ります。

- 退職給付債務の「期末予測」には、期首退職給付債務に「退職給付費用」と「退職給付支払額」を加減算した金額2,638が入ります。

- 退職給付債務の「期末実際」には、期末に計算された退職給付債務2,700が入ります。

- 数理計算上の差異は、退職給付債務の期末予測と期末実際との差として計算された62となります。

- 未認識数理計算上の差異の期末残高は、前期発生分の期末残高44と当期発生分の62を加算した106となります。

- 過去勤務費用の期末残高は、当期発生額300から当期費用処理額30を差引いた270となります。

- 退職給付引当金の期末残高は、未積立退職給付債務の期末実際額2,700から未認識数理計算上の差異106と未認識過去勤務費用270を差引いた2,324となります。

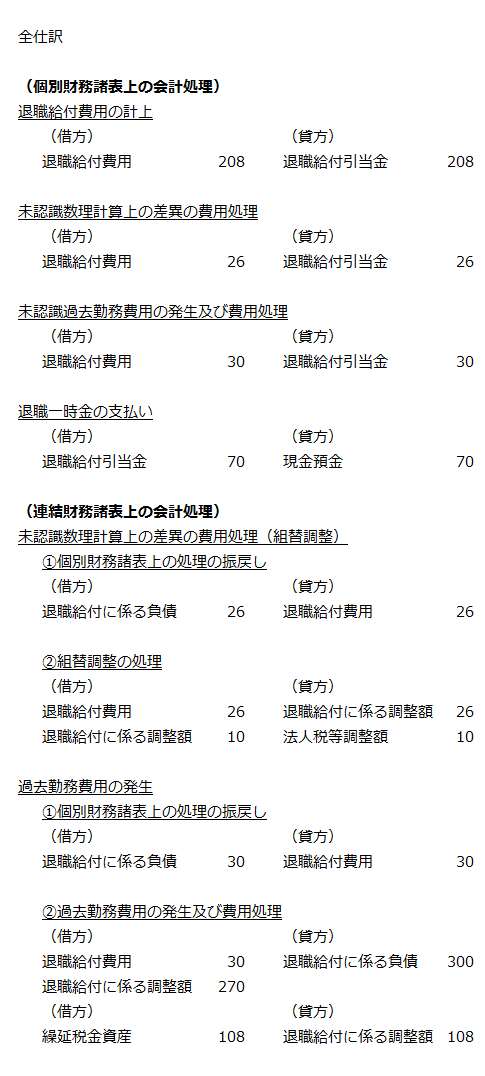

x2年度の仕訳

A社のx2年度の退職給付に関する全仕訳を示すと以下のようになります。

連結財務諸表上の会計処理の仕訳をすることで、退職一時金制度の2年目の会計処理と同じ結果となります。